Reflexões sobre a troca criativa entre o Rap e o Jazz e as influências dessa relação na vitalidade do Jazz contemporâneo

As grandes famílias na música da diáspora negra

Após terminar de ler pela primeira vez o “Cem Anos de Solidão” do Gabriel García Márquez em algum momento entre janeiro e fevereiro de 2022, eu fiquei com uma ideia fixa muito forte sobre pessoas que têm Filho, Neto, Junior, Sobrinho e afins no nome. Resumindo a premissa do livro, ele conta a história de uma cidade chamada Macondo através do ponto de vista de uma família. Nessa família é quase uma regra usar os nomes (que costumam ser compostos) dos antepassados para nomear os filhos num processo que parece um pouco sem criatividade no começo do livro, mas que lá para o meio é revelado qual é o critério para se nomear um Buendia.

No livro, a família não usa Filho, Neto, etc. para diferenciar as gerações e isso tornou tudo para mim uma grande confusão que eu acredito ser intencional. Em alguns momentos, parece que o livro é composto por apenas alguns poucos personagens que vão reencarnando na mesma família e cristalizando algumas identidades entranhadas neles quase que de forma genética. Essa relação familiar baseada na pulverização do limite da identidade entre os personagens criados por G. G. Márquez me fez lembrar da grande confusão que é nomear os gêneros musicais criados pela diáspora negra nas Américas. Exemplo clássico é o vídeo do Zeca Pagodinho explicando a diferença do Samba e do Pagode:

Mas isso aconteceu e também acontece com os gêneros estadunidenses. Enquanto assistia depois do almoço as apresentações do Lollapalooza num domingo de 2022, torcendo para alguém mandar um “Fora Bolsonaro” em protesto à tentativa de proibição de manifestações políticas no festival, eu me deparei com o show do Black Pumas e, do nada, minha tia perguntou que gênero eles tocam.

Eu não conheço a banda, mas a resposta era pra ser fácil e direta: “É Blues Rock”. Mas, além do Blues e do Rock óbvios nos instrumentais, o vocalista flerta muito com o Soul e eles têm uma dupla de backing vocals que navegam entre o Gospel, o Soul e o R&B. “E o R&B?! Será mesmo?!” eu comecei a me perguntar mentalmente. De certa forma e por motivo nenhum eu me senti um pouco constrangido de não conseguir acertar o gênero da banda de primeira e com exatidão, mesmo estando ouvindo o show há uns 20 minutos e, de certa forma, me propor a ser um nerdola de música.

Pra mim é curioso esse tipo de coisa acontecer, seja no caso do Zeca não respondendo de forma direta a diferença entre o Samba e o Pagode, seja eu penando para diferenciar com nitidez todos os gêneros que a negada nos EUA inventou no século passado, é tudo muito próximo e muito parecido para conseguir diferenciar de forma nítida uma coisa da outra e isso se torna ainda mais verdade especialmente hoje em dia.

Esse, na minha humilde opinião, é um legado que pode ser dividido entre a cultura de samples, a qual tem como prática comum o ato de desenterrar músicas e gravações em geral de décadas passadas, e a internet, que tem facilitado profundamente o acesso a arte de outras épocas e tornando-as influentes de novo em nosso tempo. É interessante notar que não há nada apontando para uma tendência de mudança nesse contexto.

Créditos: Dino Perrucci

Essa ideia de gêneros musicais, em certo nível, amalgamados, me traz de volta ao ponto que eu gostaria que fosse o central desse texto, de que o Rap é a mãe (ou pai, ou tio…) do Jazz feito hoje em dia. Depois de toda essa argumentação, fica um pouco mais possível dizer isso soando menos absurdo, afinal de contas, o óbvio: o Jazz é muito mais antigo do que o Rap. O Jazz tem algo em torno de uns 100 anos enquanto o Rap tá chegando nos 50.

A princípio não faz sentido essa ideia. Mas, para quem começou a ler e pesquisar sobre música popular mais ou menos na segunda metade da década de 2000, a ideia de que o Jazz era um gênero morto era comum e de ampla aceitação. Existiam algumas coisas interessantes acontecendo como o início da carreira da Esperanza Spalding, mas fazia muito tempo que não surgia algo que sequer ecoasse a relevância do que era o Jazz até os anos 80.

Dá para dizer que as décadas de 50 e 60 viram o Bebop e o Post-bop como as locomotivas do gênero, os 70 e 80 tiveram o Fusion, o Free, o Espiritual e o Modal Jazz, enquanto os 90 teve o Kenny G com seu famigerado Jazz de elevadores/Smooth Jazz e casamentos (nada contra Kenny G, tenho até ex-amigos que gostam). Mas nos 2000 dá pra dizer que não teve algo, para além do individual, que colocasse o gênero em evidência. Mudanças aconteciam dentro do gênero, mas elas só eram diferenciáveis para quem entendia os aspectos técnicos do Jazz.

Parte I: A técnica e a colaboração como sentido da vida

O uso de samples de Jazz em beats de Rap durante os anos 90 e 2000 soavam muito mais como um flerte com a nostalgia do que uma manutenção do gênero. Em termos de ritmo, o Rap é muito mais estático do que o Jazz e dificilmente promove variações de tempo nas bases sendo que, quando isso acontece, é geralmente por conta do MC que elabora uma métrica diferente da proposta do beat que pode ou não se encaixar com ele ao longo da música, algo relativamente comum em Traps que unem flows cantados em triplets em cima de batidas programadas em tempo de 4 por 4.

No Jazz, essas variações de tempo são comuns. Talvez por isso tudo, pelo Jazz ter se tornado muito mais uma estética sonora do que um gênero que caminhava com a mesma força dos velhos tempos, que ele foi por muito tempo dado como morto. Os movimentos que tomam força durante os anos 2000 pela revitalização do gênero não ocorrem de forma ordenada ou intencional.

São diversas pessoas atuando de forma individual ou coletiva e gerando uma estética própria dentro do universo do Rap, a partir de produtores, DJs, MCs, cantores e cantoras de R&B e Neo-Soul que vão, ao longo do tempo, fazer com que o gênero ressurja com características diferentes das observadas anteriormente, tornando difícil afirmar e confirmar que o Jazz está morto. Dentro dessa movimentação, acredito que os trabalhos de Madlib e, principalmente, J Dilla mereçam destaque.

O histórico de Madlib no Jazz transita da posição de admirador a criador com muita facilidade. Seu primeiro projeto solo no gênero, o “Yesterday’s New Quintet”, parte de uma técnica muito alinhada com a do Trip-Hop, de gravar instrumentos e remixá-los durante a pós-produção para recriar o que foi gravado anteriormente. Já em “Jackson Conti”, Lib realiza o sonho de trabalhar com o Ivan Conti (Mamão) da Azymuth e explora o gênero a partir dos grooves sólidos e maciços do baterista brasileiro.

Mas eu sinto que sua maior colaboração para o Jazz vem em três álbuns: “Madvillainy”, “Champion Sound” e “Shades of Blue”. “Shades of Blue” é um álbum que requer muito menos explicação: se trata de um álbum feito com a autorização e distribuição da Blue Note, no qual Madlib tem a liberdade de samplear os artistas de uma das mais lendárias gravadoras do Jazz estadunidense. É importante refletir sobre os possíveis porquês de uma gravadora de Jazz extremamente consolidada chamar um produtor de Rap para remixar parte de seu catálogo. Tem o reconhecimento do artista, claro, mas também talvez exista um sinal dos tempos.

O “Madvillainy” –colaboração com o saudoso MF DOOM– é um álbum que se baseia em samples de diversos gêneros musicais (não só americanos) e culturas distintas entre si, mas mantendo um ritmo e uma coesão admirável mesmo sendo um álbum que se propõe a ser centrado no Rap.

Esse flerte com outros gêneros para reafirmar a própria produção é algo que já acontecia no Jazz, tendo como grande exemplo disso a adaptação de um tema popular dos anos 40, “My Favorite Things“, por John Coltrane em um Modal Jazz, exatamente no álbum em que Coltrane começa a explorar essa vertente do gênero. A canção em questão dá título também ao álbum de Coltrane. Essa ecleticidade como método para criação de algo novo foi algo que nas gerações atuais tem se tornado cada vez mais comum, tanto na música popular como no Jazz.

O “Champion Sound” é uma colaboração de Madlib com J Dilla. Dilla, ao meu ver, é responsável por uma mudança profunda na forma como produtores musicais e bateristas em geral entendem ritmo depois do início e evolução de sua carreira, relatada de forma bela e aprofundada no livro Dilla Time (muito do que foi escrito nesse texto sobre Dilla tem como referência esse livro).

O “Champion Sound” é um álbum comum de Rap no que diz respeito à estética. O ouro dele está na seleção dos samples marcantes feitas de forma tão característica por Madlib e pelas explorações rítmicas feitas por Dilla ao longo do álbum. J Dilla infelizmente teve uma vida curta, então todos os álbuns lançados por ele ou em colaboração com outros artistas têm um peso enorme e influência ímpar na música popular contemporânea ocidental.

A influência de Dilla na música de forma geral se inicia ainda nos anos 90. Sua atuação dentro do Slum Village se tornou referência por, entre outras coisas, suas distorções dos padrões rítmicos que utilizava em seus beats e suas produções. Na música como um todo, o tipo mais comum de marcação de ritmo se dá a partir da subdivisão do tempo em partes iguais, ou seja, em valores que serão sempre múltiplos uns dos outros.

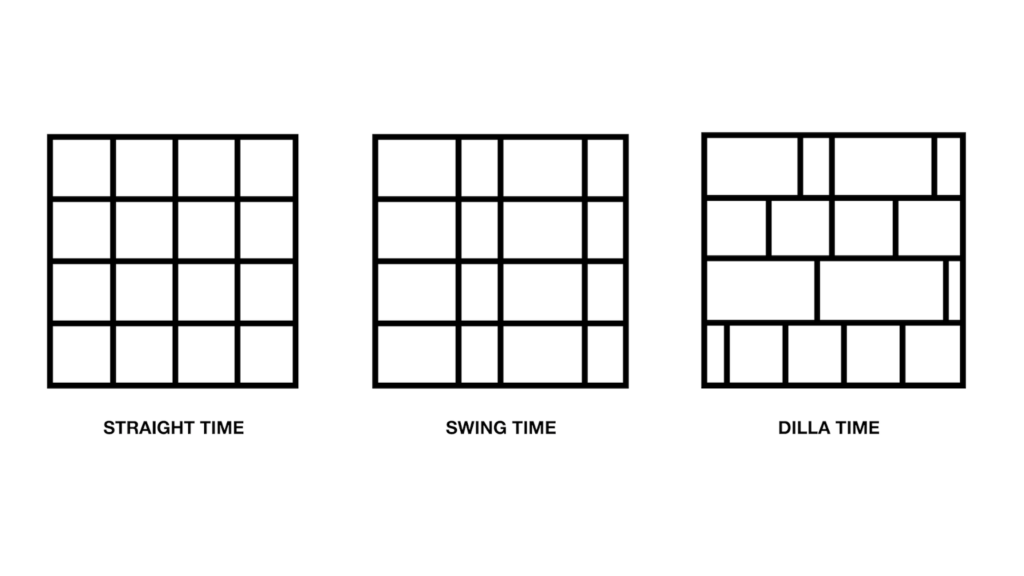

Já no Jazz, convenciona-se o uso de uma marcação de ritmo diferente, a qual se baseia na união da subdivisão do tempo de forma justa com subdivisões sincopadas. Essa estrutura de ritmo se chama swing. Esse vídeo talvez ilustre melhor a diferença entre os dois e forma prática e simplificada. Em ambos os casos, porém, é possível identificar de forma simples e relativamente fácil o padrão no qual se baseiam esses andamentos. O que Dilla fez, a partir do uso da MPC, foi abandonar a ideia de um padrão que respeita uma lógica única.

Na produção de música eletrônica em computadores ou máquinas em geral que fornecem algum tipo de interface gráfica (uma tela), é comum existir uma grade onde é possível ver o posicionamento de cada elemento de uma música em relação a essa grade. Existem funções nessas máquinas que permitem, inclusive, o alinhamento automático de notas e sons a essas grades, fazendo com que tudo soe mais próximo dos padrões esperados pela mente humana, seja por um ritmo inerente a nossa natureza ou pelo ritmo que aprendemos ao longo de nossas vidas a partir da música e da cultura popular.

Seja pela nossa natureza ou por aspectos da cultura de nossas sociedades, o tipo de ritmo que Dilla passa a produzir com o auxílio da MPC é extremamente difícil de ser reproduzido organicamente por ser contraintuitivo. Alguns elementos podem estar atrasados em relação ao metrônomo, enquanto, ao mesmo tempo, outros podem estar adiantados. A execução correta seria algo como demonstrado nesse vídeo, a prática com acompanhamento de outros instrumentos seria assim.

É comum o Rap ser influenciado por outros gêneros, como o R&B, Neo-Soul, Rock, Funk, etc. É comum também essa influência ser invertida e o Rap influenciar esses gêneros. A grande questão é que o nascimento de outra forma de se entender ritmo para além do swing e do tempo simétrico, gerou uma reviravolta na forma como o gênero é assimilado pelo público e como os músicos o exploram.

O meu exemplo favorito nesse contexto é o último álbum do guitarrista Jeff Parker, “Suite for Max Brown”. Há um componente muito interessante em analisar a obra de Parker nos últimos anos porque, por ele ser guitarrista, a influência de Dilla em sua música não está sempre presente de forma óbvia. Ouvir e assistir algumas apresentações ao vivo do guitarrista pode ser algo curioso, pois a desatenção quanto ao detalhe da influência de Dilla no estilo de Parker pode levar alguns a acreditarem que ele simplesmente não consegue sustentar o ritmo enquanto toca, mas há método na vertigem presente nos ritmos utilizados por Parker em suas melodias e solos.

A ideia de adiantar ou atrasar notas em um solo ou melodia não é nova e faz parte da própria história do Jazz, mas tem sido cada vez mais presente uma embriaguez mais metódica e quase cronométrica, que busca se alinhar ao desalinho cunhado por Dilla em diversos de seus beats. Daí, é possível elencar diversos artistas que utilizam ou utilizaram em algum momento o que é chamado de Dilla-Time como uma estrutura para o Jazz, tais como Robert Glasper, DOMi & JD Beck, Yussef Dayes e Christian Scott.

Parte II: A síntese, as somas e o estourar das bolhas

Pulando mais adiante para a segunda metade da década de 2000, é possível citar Flying Lotus como alguém também relevante para esse movimento de diluição das fronteiras entre as estéticas sonoras do Jazz e do Rap, apesar de ele não ser exatamente um produtor de Rap. Flying Lotus, que vale dizer é sobrinho da Alice Coltrane (e do John também – de nada pela fofoca) aprofunda muito do que foi iniciado por Dilla e Madlib em seu estilo.

O uso de samples não musicais, sintetizadores e ruídos em geral que parecem terem sido extraídos de trilhas sonoras de jogos de videogame antigos, a dissolução do ritmo como Dilla costumava fazer, tudo isso está presente em seu estilo de produção e, em muitos casos, de forma ainda mais explícita e potente. Acontece que, além disso tudo, Flying Lotus também incorpora musicistas de Jazz em suas músicas. Thundercat, por exemplo, é um colaborador de longa data do produtor. A gravadora criada por Lotus, a Brainfeeder, é responsável pelo lançamento do primeiro álbum do Kamasi Washington, “The Epic”, e do álbum mais recente da Hiatus Kaiyote.

Foto: Timothy Saccenti/PR

Analisando a construção de Flying Lotus, fica mais fácil assimilar e interpretar a mistura da estética do Jazz e os elementos da cultura pop como o fundo estético pelo o qual se torna mais fácil se identificar e se sentir confortável ouvindo álbuns de Jazz hoje em dia ainda que não se esteja profundamente familiarizado com o gênero. A humanização do ritmo da MPC e a incorporação de improvisos em suas produções podem ser interpretadas como uma sinalização para jazzistas, demonstrando ser possível fazer algo profundamente novo a partir do Jazz.

Antes do Free Jazz, influenciar o Jazz era coisa para pouquíssimas pessoas, sendo que isso acabava ficando a cargo dos próprios musicistas atuantes dentro do Jazz, compositores de música clássica (em especial os da virada entre o século 19 e 20) e alguns compositores de música popular, como é o caso de “My Favorite Things” interpretada pelo John Coltrane.

O Free Jazz, principalmente a partir do Ornette Coleman, entende que a música improvisada poderia ser feita por absolutamente qualquer pessoa sendo que, para alguns musicistas mais alinhados com a ética do Free Jazz, esse acesso deveria ser dado independentemente do nível técnico de quem toca e explora o Jazz. Muitos jazzistas eram contra essa ideia e ela acabou se tornando mais firme no Free Jazz mesmo e em algumas bandas de Jazz Fusion nas quais, para incorporar elementos de outros gêneros músicais, precisavam interagir com musicistas que não necessariamente eram fluentes em improvisação como geralmente ocorre no Jazz.

Anna Wise via twitter

Em um dado momento da produção do “To Pimp a Butterfly”, algum dos envolvidos na gravação ligou para o Robert Glasper e chamou ele imediatamente para o estúdio. Ele foi e, o que era para ser uma participação em uma música, se torna várias participações em várias músicas do álbum e, aparentemente, uma do “Untitled Unmastered”. Thundercat também participa em diversas faixas do álbum adicionando mais peso para as harmonias do álbum. Kamasi Washington escreveu os arranjos de “u” e tocou sax nela. Além deles, Terrace Martin (saxofonista de ampla colaboração com o Glasper) e Flying Lotus também participaram na produção do álbum.

A intenção não é dizer que o álbum é um álbum de Jazz, mas sim lembrar que não somente Kendrick foi influenciado por esses musicistas na produção de um dos (se não o) mais importantes álbuns desse século, eles com certeza também se deixaram influenciar pelo o que aconteceu naquele momento de suas vidas.

Eu sinto que essa influência acabou vazando dos artistas que estavam diretamente envolvidos na produção do álbum para o cenário em geral, foi se tornando cada vez mais normal e mais interessante ouvir bandas que ou flertavam com o Jazz, ou de fato tomavam o gênero para si. E, diferente do que acontecia entre os anos 90 e 2000, a troca entre os dois gêneros tem se intensificado ao ponto de dois produtores de Rap, Ali Shaheed Muhammahd e Adrien Young criarem um selo/gravadora chamada Jazz is Dead, com o objetivo de produzir gravações de grandes jazzistas e improvisadores que tenham uma longa carreira construída a partir da música improvisada. Ao ponto de Andre 3000 do Outkast lançar um álbum inteiro dedicado à música instrumental e ao Jazz.

Dá para citar no Brasil também o álbum do FBC como uma excelente tentativa de caminhar no sentido da música tocada mesmo, mas de uma forma mais solta e livre, bem como a construção que Brisa Flow, Don L e Zudizilla têm feito a partir de suas respectivas bandas ao longo dos anos. Obviamente, existe uma questão de orçamento no Brasil que atrapalha muito na execução de grandes projetos como o “To Pimp…”, mas seria interessante ver o que poderia sair de uma diluição real dessas barreiras entre os dois gêneros em nossas terras.

Dá ou não dá pra dizer que o Jazz contemporâneo é filho do Rap? Eu pelo menos consigo imaginar direitinho um jovem-tio com dreadlocks começando a ficar grisalhos segurando um bebê que já nasce com uma carinha de idoso ranzinza apesar do enorme espírito de explorar o mundo. Tem um vídeo da Vox que diz que é o contrário e, como eu argumentei no início do texto, não acho que ele esteja errado. Mas, sendo bem pós-moderno, eu acho que, na verdade, através do legado do J Dilla e das criações de tantos outros produtores musicais, DJs, MCs, etc., o Rap ajudou no parto do Jazz que vemos por aí hoje em dia.

Acredito ser injusto e desmedido atribuir à cultura Hip-Hop todos os méritos acerca da sobrevida do Jazz nos dias de hoje, mas acho importante questionar o quão grande é essa influência, especialmente porque essa ideia de existirem formas de artes superiores que existem intocadas e apartadas da cultura popular é para mim uma ideia muito limitada, que quando posta em prática acaba por só prejudicar os gêneros musicais sobre os quais esse tipo de mentalidade passa a influenciar.

Assim como no livro que eu comentei lá no começo desse texto, o “Cem Anos de Solidão”, na verdade, esse Jazz de hoje em dia não seria o Jazz de ontem. Considerando que é todo mundo da mesma família, talvez seja um neto ou sobrinho-neto do Jazz que morreu nos anos 90. Mas esse Jazz contemporâneo tem dado sinais de uma ótima vida.

Aproveite também pra ler a nossa última matéria sobre a ligação entre as culturas Hip-Hop e Rastafari, e fique de olho nos conteúdos DE GRAÇA que o Kalamidade traz para você sobre a cultura Hip-Hop!

Texto por: Douglas Agyemang